-

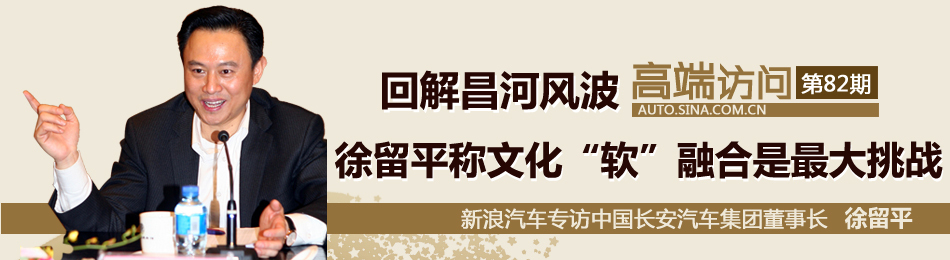

昌河风波始末解析

昌河风波经过

事情涉及层面较多,出现了一些不一致的解读,导致昌河汽车景德镇工厂部分职工认为昌河整车及发动机生产资质被取消,今后将不能再生产汽车和发动机,一些员工行为较为激烈,造成昌河汽车正常生产经营停顿和发生不稳定事件。

昌河风波是由员工获悉昌河铃木的生产资质将被注销才发生的,这涉及到中国长安、铃木以及昌河的整体发展规划。按照中国长安的说法,由于中国长安福特马自达汽车有限公司明确提出分立,为此中国长安上报国家发改委。发改委同意中国长安福特马自达分立,并以取消一个生产资质为前提……[全文]

深刻的经验教训

两大传统的微车企业按理来说整合在一起,在采购、成本和规模化效应方面,有很多优势,但在关于企业未来发展、生产资质方面没有形成有效的沟通,没有在员工中形成非常明确的共识。

生产资质闹出的事件,对于中国长安和昌河来说,都是遗憾的。这充分说明了,在整合、管理一个被兼并企业的时候,稍不留神就会酿成大错。由于昌河和中国长安的整合主要在于微车领域的衔接,两大传统的微车企业按理来说整合在一起……[全文] -

整合之困及对策

“整合之难在于‘软’整合”

解决办法:中国长安与景德镇市政府印发了联合通告,其核心内容是保留昌河铃木的生产资质,继续维持昌河汽车目前格局与未来发展不变,中国长安将按照既定规划推进昌河汽车的发展。

整合之难:“比较难的是软的东西整合,我们在文化融合方面还要下很大的功夫,要把我们文化融合工作变成每个干部每天工作的内容之一。”

从企业层面看,这样的整合应该顺理成章,但为何会出现年初的风波?冰冻三尺非一日之寒,徐留平坦言,在硬件整合之外,两家企业的“软”整合是真正的难题。[全文]“对哈飞昌河不泄气”

继续推进整合:“但我认为(对重组)还是有信心,为什么?我们已经看到无论是哈飞也好,昌河也好,协同的效应已经体现。比如大量物资能在一起采购,这样分别降低了昌河和哈飞成本。”

遭遇挫折,中国长安以什么样的心态去推进哈飞、昌河的重组?在徐留平看来,中国长安汽车以及母公司兵装集团同样经历了很多整合的困难。 他举例说,长安汽车是上世纪90年代由长安机器厂、江陵机器厂两个企业重组合并的,原来都隶属于中国兵器工业总公司,工厂也都在重庆,业务合作密切,重组后也遇到非常多的波折。比如整车厂和发动机厂。原来长安汽车提拨干部,也都的是一次提两个,一边一个。“在今天看来,长安整车和发动机的整合,如果没有当年中国兵器工业总公司的远见……[全文] -

车企兼并重组以资借鉴

“重组难关早晚得过”

重组趋势不可逆转:“纵观全球汽车史,我认为是一个并购重组的历史。多数汽车企业都是经过一系列并购重组,从小到大,从弱到强。中国长安乃至中国汽车业,要想成为一个全球或者说是中国的一个优秀企业,重组的关必须得过。可能是晚过,可能早过。”

昌河风波仅仅是中国企业兼并重组道路上的一个小插曲,未来,国家倡导的汽车行业兼并重组可能会加快速度,这个趋势不可避免。在徐留平看来,中国企业早晚都得过重组难关……[全文]警示国内车企兼并重组

考验企业大智慧:重组与改革本身便是要平衡各方利益的难事,两害相权取其轻,重的一方必然会产生阵痛。虽长痛不如短痛,但仍存在刚中带柔,缓解疼痛的圆润做法。

纵观昌河风波,昌河工人们需要稳定工作,保证自身权益无可厚非,地方政府保证地方税收与居民工作稳定也毋庸置疑,中国长安集团作为最大股东,整合下属企业,减少亏损,创造盈利,也是合情合理;无论哪一方都有着正当的理由作为行动的出发点。但造成这样的局面,究竟是哪里出了问题?[全文] -

评论

新视点:中国长安重组昌河遇挫给国内车企新启示

央企、地方国企是兼并重组的主体,文化、管理融合对任何人都是棘手的问题,被兼并的企业员工权益如何保障?如何成为“一家人”?这些将不能停留在旧 有的思维上。中国社会无论企业员工还是社会群众,对于自己权益的意识和争取,是空前的,这对兼并后的融合提出了新的挑战。 [详细]

两个不同企业重组融合,走到一起,国内外有很多费了死劲而又难以取得预期效果的例子,汽车企业尤为如此,不乏人们津津乐道的案例。比如上汽收购双龙后的整合失败,通用、福特等通过购买品牌而又经营不善再次一一清仓的事件,可谓比比皆是。中国长安集团(以下简称“中国长安”)汽车收购中航旗下的昌河哈飞约3年后,昌河员工因昌河铃木生产资质恐被注销而停工的事来,却为何分外引入关注?[详细]