汽车生产增速将明显放缓--展望2004中国汽车市场

2003年大局初定,现在行业内已经开始关注2004年的汽车市场发展。在研究2004年汽车市场的时候,首先应该关注2003年汽车市场的一些新变化。

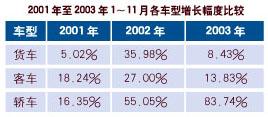

各个车型的增长形势各不相同

2003年1~11月,汽车产量总的增长幅度是35.04%(2002年增速在40%左右),其中货车增长幅度为8.43%,客车增幅为13.83%,轿车增幅为83.74%,增幅相当悬殊。与2002年同期相比,轿车增幅明显扩大,客车下降了近15个百分点,而货车增速大幅度回落。

另据《中国汽车工业综合分析》提供的资料,到10月底,国内汽车库存超过24万辆,比2002年同期增加将近一倍,其中库存量最大的是货车,接近9万辆,客车库存接近8万辆,轿车库存也有7.7万辆。

近年来货车的高速增长有昙花一现之感。1994年货车产量达到78万辆,以后逐年下降,到2000年才达到75万辆,2001年达到80万辆,实质上不过恢复到1994年的水平,2002年达到110万辆,但2003年不会超过120万辆。所以货车的高增长是短期的特殊现象。在货车生产内部结构上,重型货车1999年到2002年的快速增长是与中型货车产量互相补充的,2003年重型货车的增长似乎已是强弩之末,只有3.22%,而2002年增幅高达60.97%。

根据运输化理论,货运量并不同GDP同步增长,这与产业结构和产品结构变化有关,90年代以来,在各种运输方式中,增长最快的是水路,其次是铁路,公路货运量的增长速度最慢,增长非常有限,因此货车产量不会出现持续大幅度增长。与重、中型货车结构变化的同时,重型货车产量内部结构也在发生变化,标厢车产量下降,牵引车和自卸车产量上升。由于房地产业发展过热问题已经引起广泛关注,因此自卸车的需求可能很快退潮。货车产量结构中一个可疑的增长是轻型货车,其中有一部分是“大标小”的违规车型,其次是一部分轻型货车与农用四轮车搅在一起,随意进出,无法认真分析。即使这样,轻型货车的增长也明显放慢,因此整个货车市场缺乏具有较强增长动力的车型。

多年来,客车生产的主力军是微型客车,微型客车在90年代持续高速增长,但是微型客车厂家也“很受伤”,因为90年代中期以来,各大城市纷纷取消面的,限制微客,受尽了歧视,至今仍然被大城市列在“另册”,同时在安全环保方面要求不断提高,成本的抬升使微型车的价格优势越来越小,因此主要微客厂家已经把主要精力转向轿车生产,从2001年到2003年1~11月,微客的产量增长幅度分别为20.41%、33.00%、5.84%,看来今后微客生产将呈维持局面。由于受非典冲击的旅游业尚未恢复元气,大中型客车市场也乐不起来。客车产量结构中的亮点是轻型客车,2003年1~11月增长幅度达到34.91%。轻型客车增长主要得益于轻型越野车(所谓的SUV),围城难入的皮卡厂家终于杀进城来。另一个增长较快的车型是MPV。轻型客车中还包括一部分6字头轿车。扣除这些因素,实际上轻型客车的增速也有限。

看来2004年的希望寄托在轿车身上了。但是轿车市场的天边也出现了乌云。2003年3~10月,轿车的月产量徘徊在16万辆上下,这与2002年月产量步步攀高有所不同。其中9月轿车产量突破了18万辆,似乎真的是“金9银10”,但这个增长还要感谢北京市交通部门,因为征收牌照费的企图迫使一些消费者提前购车。

1~10月,轿车各细分车型中,增长最快的是中高级轿车,增长速度达到137.94%,产量已经快超过微型轿车,而微型轿车的增幅只有58.38%,是轿车细分车型中增幅最小的,第二个增速很快的是普通级轿车,增幅是111.82%,普通级轿车与常说的经济型轿车范围接近,但是在这么高的增速下,经济型轿车反而频繁地、大范围地降价,库存也占了整个轿车库存的90%以上,说明这一档车竞争异常激烈。

10月轿车生产还有一个值得注意的现象,就是一些厂家为了压库而减产,比如沈阳金杯,当月产量为119辆,环比减少94.32%,销量达到1269辆;贵州云雀产量只有4辆,销量是909辆。

从以上种种现象,可以预测,2004年的汽车生产增速将明显放缓,但是仍然可能在20%以上。

市场制约因素不可忽视 能源紧张将影响汽车产销

最近,中国出现了“三荒”:煤荒、电荒、油荒,实际上是煤、电、油供应跟不上需求。

“三荒”对汽车工业发展和汽车市场将产生重大的影响。

首先,“开三停四”这样的现象将会重新出现,让生产安排在供电局拉闸限电面前无可奈何,整个生产计划将全被打乱;

其次,“三荒”将带来能源价格的上涨,能源价格上涨不仅使汽车生产本身开支增加,也使汽车工业上游产业涨价,比如钢铁、有色冶金、零部件等等,这对习惯于以降价来攻打市场的企业弹尽粮绝,没有回旋余地了,实际上钢铁的涨价早就出现了,汽车厂把这种负担转嫁给供应商,这在短期是可能的,但是不可能长期维持;

第三,油价上涨对私人汽车消费是一场恶梦,因为本来养车的费用就居高不下,现在更是火上浇油,这就有可能导致汽车销量的下降,或至少增速放缓。

汽车消费的急剧增加,使各大城市的道路从早到晚拥堵不堪,由于没有预计到汽车消费的暴涨,道路建设一时无法跟上,相关主管部门手足无措,因此道路、停车等因素也将对汽车消费形成制约。

2004年是实行许可证配额的最后一年,也是承诺降低进口关税的最后一年,因此2005年进口市场将如何变化是人们期待的,这种期待会在2004年下半年造成明显的持币待购。

2004年的进口许可证如何发放也是一个悬念。如果在上半年把全年的许可证一次发放,经销商会加速进口,加紧销售,以避免持币待购造成的滞销。如果分两次发放,下半年的进口许可证已经来不及办理进口,因此会造成大量许可证作废。这种复杂的因素会明显影响进口汽车价格,而进口汽车价格的较大幅度波动也会影响国内生产的产品。此外,汇率、进口管制、进口政策也会影响汽车市场。

文/贾新光